长安,这座承载华夏文明千年兴衰的古都,自岁月深处走来,每一寸土地都镌刻着历史的痕迹,每一丝微风都裹挟着文化的余韵。在我校 “长安拾遗” 项目式学习的广袤天地间,五年级的莘莘学子化身传承文化的使者,以笔为舟,以墨为帆,穿梭于浩瀚的书法历史长河,开启一扇扇通往书法世界的大门,让长安的文化脉络在当下得以延续与舒展 。

寻觅课本

五年级语文组带领学生步入第十册第三单元综合性学习《遨游汉字王国》,以教材中的汉字为基石,深度探寻汉字在长安镌刻下的岁月印痕,寻觅汉字在长安的点点足迹。

白水渭河畔 汉字源头来

一城阅千年,一字一长安。厚重的黄土滋养着我们的生命,也孕育出造字记事的史官,传说为陕西省渭南市白水县阳武村人的“字圣”仓颉。

在文字未出现时,古代先民结绳记事,经岁月积累繁琐而又难以辨识。

于是,时任史官的仓颉想出了一种更加简便的记事方式,也就是最初的文字。

象形文字画

学生们拿起手中的七彩画笔,创造出了有趣的象形文字,解锁了古老文明的神秘宝盒,展现出独属于汉字的奇妙世界。

半坡遗址处 陶文初显露

据考古研究发现,中国最早的文字雏形出现在西安市灞桥区半坡遗址的彩陶上。6000年前的半坡人,用自己的勤劳和智慧,创造出具有文字性质的刻画符号。

手绘纸袋

学生们效仿着祖先们的模样,将文字更加有创意地书写在纸袋上。笔墨游走间,墨韵悠悠流转,千年长安的风姿在纸袋上徐徐铺展 。

岐山西周庙 西周卜骨出

细心的同学们发现了书本上汉字字体的演变图,开始了解最古老的文字——甲骨文。考古专家在陕西省岐山县周公庙遗址处发现了迄今为止字数最多的一片周代甲骨。这些甲骨符号是古代文明的珍贵遗迹,激励同学们探索甲骨文背后的历史文化,在古老文字世界里求知。

竹简书法

老师与学生们一同沉浸在传统文化的氛围中,在竹简上挥毫书写。笔锋游走间,墨汁缓缓渗透进竹片,真切地追寻着那久远的书写足迹,感受着汉字书写传承千年的独特魅力。

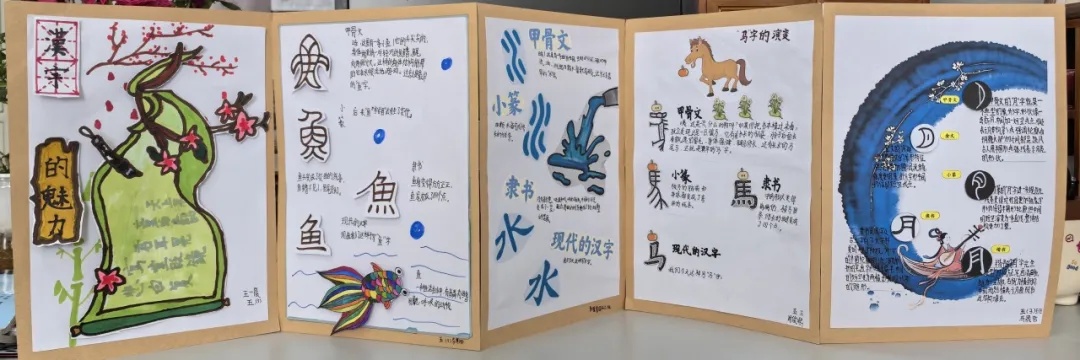

折叠汉字书

学生借助折叠书这一独特形式,呈现出汉字的艺术之美。每一页折叠书翻开,精美的图案、灵动的字体与巧妙的排版相互映衬,都像是打开一扇通往汉字美学世界的大门。

宝鸡青铜器 金文鼎中现

青铜大鼎不仅是权贵的象征,也是文字的载体。宝鸡市青铜器博物馆中陈列的毛公鼎上就铸有多达497个字的铭文,号称青铜器天下第一铭文。

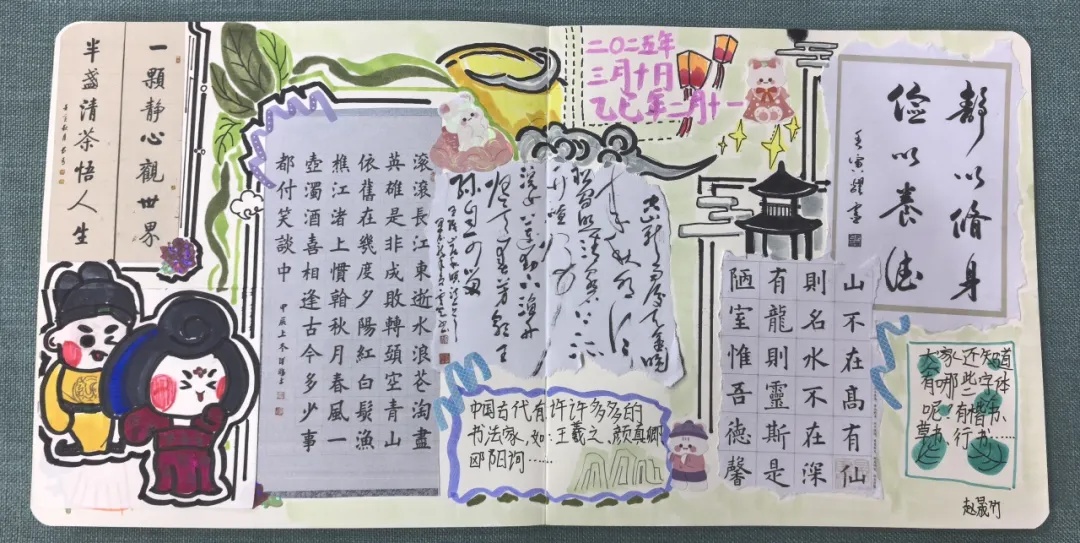

书法手账

同学们以手账为载体,精心记录汉字书法的演变历程。每一页手账,都像是一部微型史书,图文并茂地展现着汉字书法在岁月长河中的变迁轨迹。

秦王扫六合 化简书同文

秦始皇统一六国后,李斯删繁就简创造出小篆。在秦国的下杜(今陕西西安长安区),有一位叫程邈的狱吏又对小篆进行加工处理,演变成如今的隶书。

书法展示

学生们挥毫泼墨,让文字化作书法艺术,在手中生花,笔下绽放。一时间,墨香四溢,于笔下勾勒出独属于汉字书法的迷人画卷。

走进碑林馆 赏书法艺术

同学们合上书本,怀揣着对书法艺术的满心期待,走进西安碑林博物馆,与历代书法大家对话,直观且深切地领略到书法艺术那跨越千年、经久不衰的无穷魅力 。

了解书法名家 智能AI对话

学生们摇身一变,成为了活力满满的书法家介绍小使者。从唐代的张旭、欧阳询到颜真卿,那些遥远的书法家形象仿佛鲜活地站在大家眼前 。

书法家人物名片

跨越时空 AI对话

借助智能AI的力量,同学们与书法大家颜老先生进行了一场跨越时空的对话。

在对话中,他们探讨书法技法,感受颜真卿笔下蕴含的家国情怀。过程中科技的力量为传统文化传承注入了新的活力,让古老的书法艺术在现代科技的助力下绽放光芒。

在 “长安拾遗” 项目式学习中,五年级语文老师们宛如一位位领航者,引领着同学们踏上了一场跨越古今的奇妙旅程。同学们追根溯源,探寻长安汉字的最初模样,领略其深厚底蕴;沉浸其中,感受长安书法的独特韵味。此次学习,不仅让同学们在知识的海洋中畅游,更在他们心中种下了传承与弘扬中华优秀传统文化的种子。

期待下一次,同学们能在这片古老而又充满活力的长安大地上,续写更加精彩动人的篇章,持续挖掘与传承历史文化瑰宝,让长安的魅力在时代的浪潮中熠熠生辉 。